Proposition de Grenelle et de réforme de la justice aux affaires familiales (2024)

PROPOSITION DE REFORME DE LA JUSTICE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LA COLLECTIVE DES MERES ISOLEES

Visant à une réforme de la Justice aux Affaires Familiales

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sous couvert de garantir l’« égalité parentale », les articles de loi sur l’« autorité parentale conjointe » et les pratiques judiciaires contribuent en réalité à creuser et à entretenir une dissymétrie flagrante entre le parent gardien – dans 85% des cas, la mère – à qui il revient d’assumer tous les DEVOIRS parentaux ; et le parent non-gardien – bien souvent, le père – à qui la justice accorde tous les DROITS, sans aucune contrepartie en termes de devoirs. Par ailleurs, ils contribuent également à entretenir les rapports de force et de domination entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les adultes et les enfants lorsque domination il y a[1].

- Asymétrie entre les droits et les devoirs des parents gardiens et non gardiens

Il est impossible de savoir combien de pères exercent de façon régulière leur Droit de Visite et d’Hébergement, combien ont totalement disparu de la vie de leur enfant, dans la mesure où ce Droit de Visite et d’Hébergement n’est pas un devoir. Le parent non gardien en use comme bon lui semble. Qu’importe les conséquences psychologiques sur l’enfant, qu’importe les conséquences sur l’organisation et les finances du parent gardien. Tout cela, la justice s’en moque, ça n’est pas un délit[2].

À l’inverse, si une mère, forte de l’absence répétée du père, finit par décider de ne pas envoyer son enfant chez lui un week-end, elle se rend coupable de délit de « non-représentation d’enfant », et si le père décide de porter plainte, elle encourt une peine qui peut aller jusqu’à 15000 euros d’amende et un an d’emprisonnement ferme[3].

La seule chose censée constituer un délit pour le parent non-gardien dans la loi actuelle est le « délit d’abandon de famille », qui concerne le fait de ne pas s’acquitter pendant 2 mois ou plus de la « Contribution à l’Entretien et l’Éducation de l’Enfant » – improprement appelée « pension alimentaire »[4]. Or, force est de constater qu’en pratique, le non-paiement de la pension alimentaire n’est que très rarement sanctionné par la loi. Les derniers chiffres publiés par l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires montrent que 30 à 40% des pensions alimentaires demeurent en France impayées, sans que les parents débiteurs soient pour autant sanctionnés ou mis en prison[5].

Pourtant, l’article 371-2 du Code civil stipule bien que « chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant »[6]. Force est de constater qu’en pratique, ce n’est pas ce qui se passe…Et qu’autant les Juges aux Affaires Familiales accordent beaucoup de considération aux difficultés des pères qui se déclarent précaires ou insolvables, et renoncent régulièrement à leur imposer une obligation alimentaire au nom de cette insolvabilité[7] ; autant aucun ne semble prendre en considération les répercussions qu’une telle décision a de fait sur la vie de l’enfant – dont les « besoins » demeurent, quoi qu’il arrive, une réalité incompressible – et sur la vie des mères, à qui il revient de compenser ce manque à gagner.

- Les dysfonctionnements d’une Justice aux Affaires Familiales saturée

Le délai d’attente moyen pour obtenir une audience est de six mois à un an. Les frais d’avocat sont faramineux – environ 2000 à 3000 euros pour une procédure – et peuvent atteindre des dizaines de milliers d’euros selon la complexité du dossier et l’intersection entre le pénal et le civil.

Les dispositifs d’aides sont largement insuffisants : à l’heure actuelle, ne peut prétendre à l’aide juridictionnelle complète qu’une personne dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 11 262 euros, autrement dit dont le revenu mensuel est inférieur à 1000 euros. La durée moyenne d’une audience est de 15 minutes, les juges ayant chacun en moyenne 500 dossiers par an voir plus.

• L’insuffisante prise en compte des violences conjugales et intrafamiliales

Les chiffres publiés par le Haut Conseil à l’Égalité le 9 juin 2021 montrent qu’alors que 398 310 enfants ont été témoins ou co-victimes de violences conjugales en 2020, seuls 58 agresseurs se sont vus retirer leur autorité parentale. Il existe un cloisonnement entre la justice pénale et la justice civile, et persiste dans les pratiques judiciaires l’idée qu’il faut séparer le conjugal du parental, et qu’un conjoint violent peut être un bon père. Par principe, l’« autorité parentale conjointe » doit être maintenue, même dans les cas les plus graves (viol de l’enfant, viol conjugal, père en prison pour féminicide).

Les articles de loi sur l’autorité parentale conjointe posent des problèmes de fond qui ont des répercussions directes sur la santé et la sécurité des enfants et de leur mère. En effet, le Code civil fait passer avant toute autre définition de « l’intérêt de l’enfant » son intérêt à « conserver un lien avec ses deux parents légaux », sans réellement questionner la teneur et la qualité de ce lien, et ce, en dépit de faits avérés de violence (physique ou psychologique), de négligence, d’absence du parent et/ou d’opposition de l’enfant[8]. Dans le cadre des procédures, l’enfant n’est d’ailleurs majoritairement pas écouté. Il ne l’est que de façon aléatoire, en fonction d’un âge qui varie selon les juridictions, et qui est rarement inférieur à 9 ans.

La loi Santiago visant à « mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales »[9], adoptée définitivement le 18 mars 2024, ne résout pas le problème, dans la mesure où elle incite les juges du tribunal pénal à prononcer davantage de retraits d’autorité parentale en cas de violence ou de maltraitance, mais où elle n’empêche aucunement un parent sanctionné de ressaisir un Juge aux Affaires Familiales afin de récupérer ses droits parentaux au civil passé un délai de six mois.

PROPOSITION DE LOI

***

PROPOSITIONS CONCRÈTES

Nous souhaiterions la tenue d’un « Grenelle de la Justice Familiale française » réunissant élu.e.s, chercheur.se.s, associations, professionnels du droit et de la petite enfance, afin d’examiner les propositions suivantes :

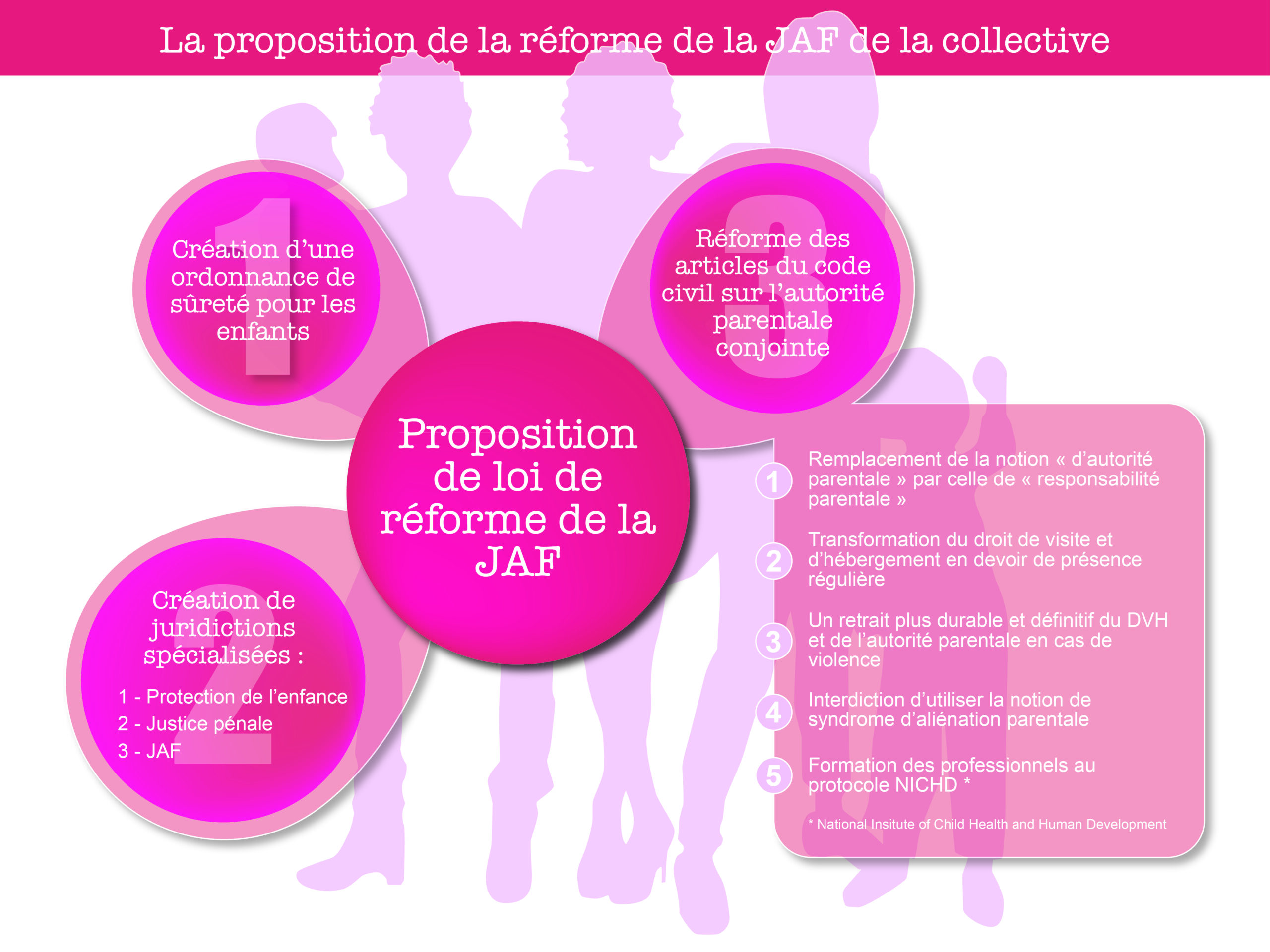

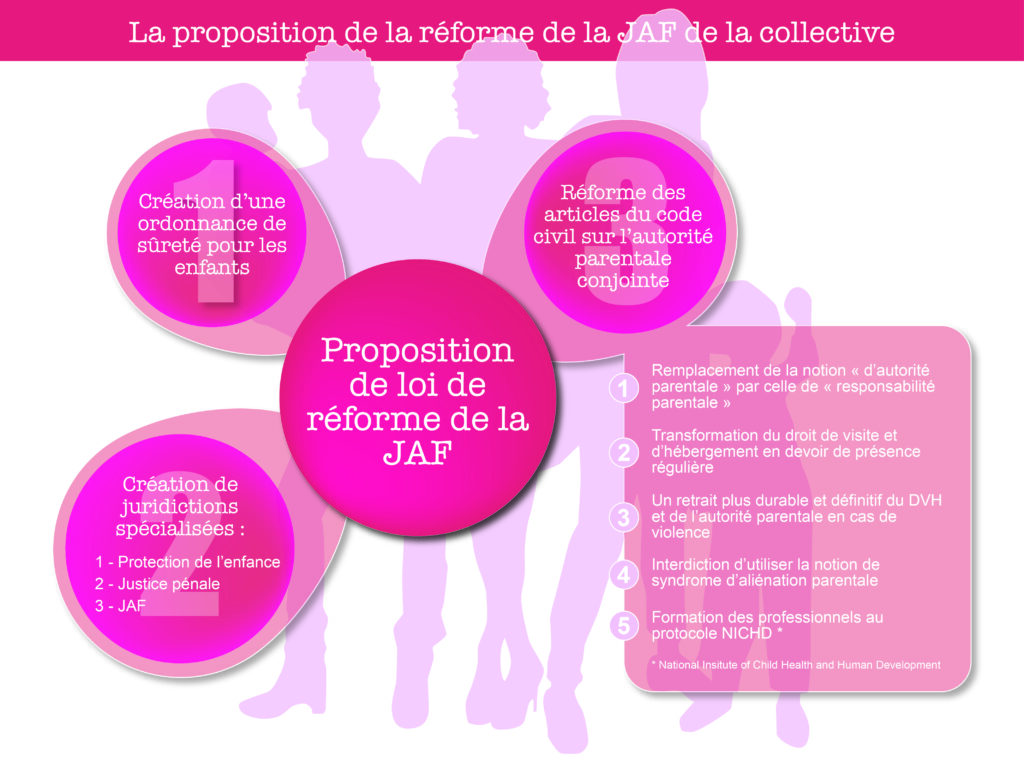

1° La création de juridictions spécialisées permettant une réelle coordination entre les procédures pénales, les affaires familiales et la protection de l’enfance. Comme c’est déjà le cas en Espagne depuis 17 ans, et conformément à la proposition de loi déposée par le député républicain Aurélien Pradié le 19 octobre 2022[10].

2° La création d’une « ordonnance de sûreté » pour les enfants qui dénoncent des faits de maltraitance de la part d’un de leur parent – conformément aux recommandations de la Ciivise et de l’association CDP-Enfance[11]– qui permette de placer les enfants sous protection dès le moment de leur audition (et non à partir d’une éventuelle mise en examen), et qui ne fasse pas reposer sur l’éventuel « parent protecteur » la tâche de saisir le JAF pour réclamer une ordonnance de protection.

3° Une réforme des articles du Code civil sur l’autorité parentale conjointe, et du fonctionnement de la Justice Familiale, comprenant notamment :

- Le remplacement de la notion d’« autorité parentale » par celle de « responsabilité parentale », de façon à proportionner les droits d’un parent à sa capacité à assumer ses devoirs de façon effective, et à considérer enfin l’enfant comme un « sujet de droit », vulnérable, et non comme un objet de pouvoir – conformément à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ratifiée par la France en 1989, et aux revendications de nombre d’associations comme le Collectif Enfantiste, Protéger l’enfant, OVEO, ou encore de l’ancien président de la Ciivise le juge Edouard Durand.

- La transformation du « droit de visite et d’hébergement » en un « devoir de présence régulière » passible de sanctions civiles en cas de non-respect (contrairement à la proposition du député républicain Thibault Bazin, qui proposait pour sa part des sanctions pénales)[12].

- Un retrait plus durable et définitif de l’autorité parentale et du DVH – ainsi que de l’obligation alimentaire de l’enfant à l’égard de son parent – en cas de crime commis par un parent sur son enfant ou sur la personne de l’autre parent, ainsi que pour certains délits, et la mise sous protection des autres enfants de la fratrie.

- L’interdiction d’utiliser l’idée même « d’aliénation parentale » dans les tribunaux, les expertises ou les rapports de travailleurs sociaux pour justifier des décisions, telles qu’un placement ou un transfert de résidence brutal d’un enfant chez son présumé agresseur dans les cas d’allégations de violences sexuelles – conformément aux recommandations de plusieurs rapporteurs de l’ONU, qui n’ont toujours reçu aucune réponse du gouvernement français[13].

- L’obligation pour les policiers et les intervenants sociaux de se former et d’utiliser le protocole NICHD, afin que les Juges aux Affaires Familiales puissent tenir compte de la parole de l’enfant dans les décisions qui concernent les modalités de sa résidence.

- Une formation spécifique pour les magistrat.e.s et futur.e.s magistrat.e.s qui leur permette de s’emparer des avancées scientifiques et des outils conceptuels nécessaires au repérage de toutes les formes de violences intrafamiliales[14].

[1] Le fait que les décisions de justice familiale en France contribuent à entretenir et à aggraver les inégalités de genre, mais également de race ou de classe, a été depuis longtemps mis en évidence par plusieurs chercheurs. Cf. Par exemple Au tribunal des couples, Enquête sur les affaires familiales, Collectif Onze, Odile Jacob, 2013, ou encore E.Biland-Curinier, Gouverner la vie privée, L’encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec, ENS Éditions, 2019.

[2] À l’heure actuelle, il faut pouvoir prouver qu’un parent s’est volontairement abstenu d’exercer son droit de visite pendant deux ans consécutifs pour qu’un juge aux affaires familiales puisse envisager de lui retirer l’autorité parentale.

[3] Cf. Article 227-5 du Code pénal.

[4] Cf. Article 227-3 du Code pénal.

[5] Cf. https://sante.gouv.fr/archives/archives-affaires-sociales/familles-enfance/droits-et-aides/article/l-agence-de-recouvrement-des-impayes-de-pensions-alimentaires-aripa

[6]Cf.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136194/#LEGISCTA000006136194

[7] À l’heure actuelle, le montant moyen des pensions alimentaires ordonnées par la justice française est de 190 euros par mois et par enfant, ce qui est largement insuffisant au regard de ce que coûte réellement un enfant par mois.

[8] Rappelons que le tout premier article de la section 371 du Code civil est, encore aujourd’hui : « L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. » Ce qui en dit long sur la façon dont la loi actuelle nie le droit d’un enfant à s’exprimer et à dénoncer des violences de la part de ses parents.

[9] https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000047125367/

[10] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/jur_spe_violences_intrafamil

[11] https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2023/11/VERSION-DEF-SUR-LE-SITE-1611.pdf, p.35, Préconisation n°26.

[12] Lire à ce sujet notre tribune parue dans Libération le 11 mai 2024 https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/un-devoir-de-visite-pour-les-peres-mais-a-certaines-conditions-20240511_ICAXGSDOYJBBJD7OONAN6CIUJM/

[13]https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/070/19/pdf/g2307019.pdf?token=Yf2DAsYE4mGkXnAgRE&fe=true

[14] Par exemple, la notion de « contrôle coercitif » théorisée par les chercheurs Evan Stark et Andreea Gruev-Vintila et récemment utilisée par la présidente de la Cour d’appel de Poitiers, Gwenola Joly-Coz, qui permet d’objectiver le caractère complexe des violences conjugales et intrafamiliales.