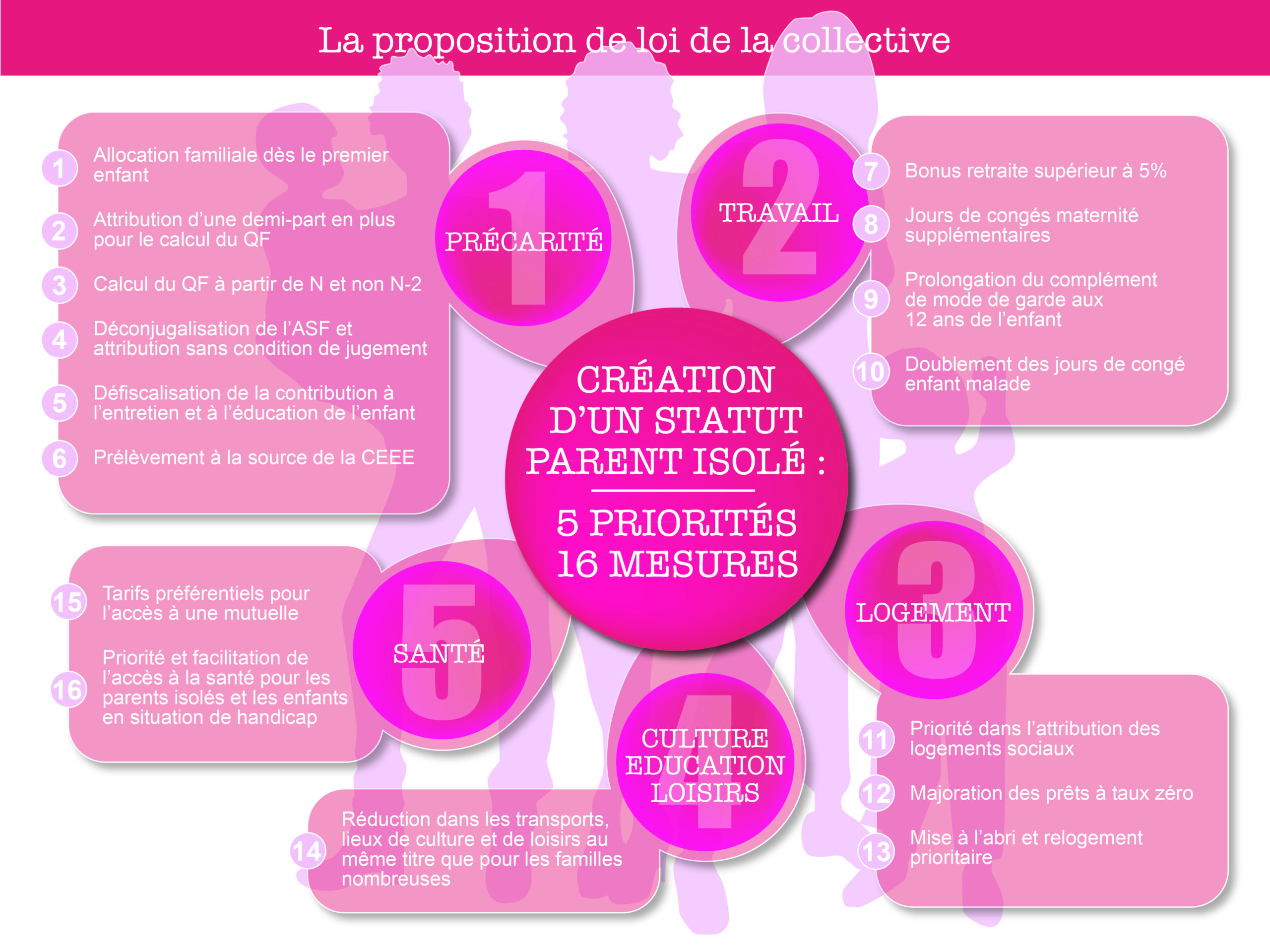

Proposition de loi pour la création d’un statut de parent isolé (2023)

PROPOSITION DE LOI DE LA COLLECTIVE DES MERES ISOLEES

Visant à créer un statut de parent isolé et à lui attacher des droits spécifiques

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui en France, une famille sur quatre est monoparentale – ce qui représente, en nombre absolu, 2 millions de foyers[1]. Ce chiffre est en augmentation constante depuis plusieurs décennies, et voué à augmenter encore[2]. Les familles monoparentales sont de fait les plus touchées par la précarité, et les parents isolés subissent de nombreuses discriminations dans plusieurs domaines.

• Un enjeu économique et social majeur pour lutter contre la précarité

Pour commencer, nulle part ailleurs que dans la déclaration d’impôts il n’est tenu compte, aujourd’hui en France, de la spécificité de la situation des parents isolés. Le seul avantage dont bénéficient les parents isolés est une majoration de parts (une demi-part en plus) dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Revenu incluant d’ailleurs pour le parent gardien l’éventuelle Contribution à l’Entretien et l’Éducation de l’Enfant – improprement appelée « pension alimentaire » – qui se trouve donc taxée par l’État, tandis que le parent non-gardien qui verse la pension obtient à l’inverse une déduction fiscale au titre de la pension versée.

Par ailleurs, sont aujourd’hui considérées comme « parent isolé » uniquement les personnes « vivant seules avec un ou des enfant.s à charge » au 31 décembre de l’année concernée. À ce titre, si un parent isolé ayant retrouvé un.e conjoint.e décide de vivre en concubinage, il perd automatiquement son avantage fiscal. Comme s’il revenait au « beau-parent » d’assumer financièrement la charge d’un enfant qui n’est pas le sien, sur lequel il n’exerce pas d’autorité parentale et envers lequel il n’a légalement ni droits ni devoirs[3]. C’est pourquoi nous proposons de substituer à la définition actuelle la définition suivante : « Est considérée comme parent isolé toute personne ayant la charge principale ou exclusive d’un ou plusieurs enfants »[4].

Enfin, le fait que la spécificité de la situation des parents isolés ne soit prise en compte dans aucun autre domaine que le domaine fiscal contribue à créer une iniquité qui a des conséquences désastreuses sur les conditions de vie des familles monoparentales. C’est pourquoi nous réclamons la création d’un « statut » de parent isolé donnant accès à un certain nombre de droits spécifiques, ce afin de tenir compte de la particularité de la situation de ces familles dans d’autres domaines que celui de l’administration fiscale.

1° À l’heure actuelle, une femme accouchant seule d’un enfant bénéficie du même nombre de semaines de congé maternité qu’une femme vivant en couple. À l’heure où vient d’être votée la prolongation de la durée du congé paternité (28 jours depuis le 1er juillet 2021, dont une semaine obligatoire), ce dans le but de permettre aux hommes de s’investir davantage dans la parentalité et de lutter contre les inégalités femmes-hommes, il semblerait tout aussi essentiel d’accorder aux femmes assumant seule la charge d’accueillir un nouvel enfant a minima 6 semaines de congé maternité supplémentaires[5].

2° Les familles monoparentales sont les plus touchées par la précarité. Selon une étude menée par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge en 2021, 29,2% se trouvent en situation de privation matérielle et sociale – au sens où elles sont concernées par au moins cinq privations parmi une liste de treize relatives à l’alimentation, l’habillement, le logement, les loisirs ou la vie sociale – contre 13% pour l’ensemble de la population[6]. Le niveau de vie des foyers monoparentaux est de 28% inférieur à celui des couples selon une enquête de l’INSEE datant de 2016[7]. Le rapport de l’ONPES établit ainsi que 55% des familles monoparentales sont pauvres et que, pour 40% d’entre elles, elles disposent de moyens insuffisants pour vivre décemment[8]. Enfin, un rapport de l’INSEE datant de 2021 chiffre à 41% le nombre d’enfants de parents isolés vivant en dessous du seuil de pauvreté[9]. Une première mesure pour lutter contre la précarité des familles monoparentales pourrait consister à verser une Allocation familiale dès l’arrivée du premier enfant.

3° À l’heure actuelle, le CMG (Complément de libre choix du Mode de Garde) est une aide versée par la CAF à tous les parents qui ont besoin d’inscrire leur enfant dans une structure d’Accueil Collectif de Mineurs ou d’employer un.e assistant.e maternel.le. Cependant, cette aide cesse automatiquement à compter des 6 ans de l’enfant. Ce système pénalise non seulement l’ensemble des familles de France, puisque chacun sait qu’un enfant n’est pas encore autonome à 6 ans, et qu’il a besoin d’un adulte pour l’emmener, aller le chercher à l’école, et s’occuper de lui à la maison. Mais il pénalise à fortiori les parents isolés qui se retrouvent, à compter des 6 ans de l’enfant, à devoir choisir entre dépenser une part considérable de leur revenu pour pouvoir faire garder leur enfant et continuer à travailler comme avant, ou bien ralentir ou tout simplement cesser toute activité professionnelle faute de moyens pour faire garder leur enfant. Pour rappel, dans un tiers des familles monoparentales, le parent avec lequel résident le ou les enfants est sans emploi ; 42% des mères isolées travaillent à temps partiel subi, 32% en horaires de travail changeants, et 20% d’entre elles sont en CDD ou en contrats courts[10]. C’est pourquoi il semblerait là aussi relever du bon sens que le CMG soit prolongé jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour les familles monoparentales[11].

4° À l’heure actuelle, le statut de parent isolé est loin d’être systématiquement pris en compte dans les critères d’attribution des places en crèche[12]. Par ailleurs, les commissions d’attribution se basent la plupart du temps sur un Quotient Familial qui, au même titre que celui retenu par la CAF pour le CMG ou l’attribution des bons VACAF, est calculé sur la base du référentiel n-2, et non pas du revenu actuel du foyer[13]. Enfin, il n’existe aucune directive nationale enjoignant les municipalités à tenir compte de la spécificité de la situation des familles monoparentales dans la facturation des prestations à l’enfance – cantine, périscolaire. Ce qui place les foyers monoparentaux dans une situation d’iniquité par rapport aux couples non mariés qui, en dépit du fait qu’ils ont deux revenus, ne présentent qu’une seule fiche d’imposition auprès des services de la ville qui calculent le montant des prestations à l’enfance. Il paraîtrait donc relever de la justice sociale la plus élémentaire que les parents isolés obtiennent des points supplémentaires dans l’attribution des places en crèche ; que le Quotient Familial soit calculé sur la base du revenu des trois derniers mois et non pas du référentiel n-2 ; enfin, qu’il leur soit accordé une demi-part en plus s’agissant de la facturation des prestations à l’enfance – cantine, périscolaire[14].

5° Près d’un million de parents touchent aujourd’hui une Contribution financière à l’Entretien et l’Éducation de l’Enfant (improprement appelée « pension alimentaire »)[15]. Le montant moyen de cette contribution est de 170 euros mensuels par enfant, ce qui est largement insuffisant au regard de ce que coûte l’entretien d’un enfant.

Une étude de la DREES publiée en 2016 évalue à 9000 euros par an le coût moyen d’un enfant (7500 euros pour un enfant de moins de 14 ans et 12500 euros pour un enfant de 15 à 20 ans)[16]. Ce qui représente à minima un coût mensuel de 625 euros par mois. Le caractère extrêmement bas de cette contribution s’explique entre autres par le fait qu’à l’heure actuelle, le montant de la pension est calculé uniquement en fonction du revenu du parent non-gardien (dans 83% des cas le père) et non des besoins de l’enfant[17]. Ce qui fait inévitablement peser sur le parent gardien la charge de devoir compenser comme il le peut ce manque à gagner, et place nombre de familles monoparentales dans des situations de précarité inextricables.

D’autre part, 30% à 40% de ces contributions demeurent de fait impayées[18]. Il existe, depuis le 1er janvier 2017, une Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires, mais les démarches sont tellement longues et chronophages que la plupart des parents isolés renoncent à y recourir. Certes, depuis le 1er janvier 2023, ce service d’intermédiation est en principe mis en place systématiquement pour tous les parents séparés bénéficiant d’un jugement officiel. Cependant, loin de garantir le recouvrement du montant de la contribution fixée par le Juge aux Affaires Familiales, en cas de non-paiement l’ARIPA se contente de verser au parent créancier le montant de l’Allocation de Soutien Familial, soit 184,41 euros par enfant (voir plus bas).

Enfin, le parent gardien est tenu par l’administration fiscale de déclarer le montant annuel de cette contribution, qui s’ajoute donc à ses revenus imposables. Tandis que le parent non-gardien obtient de son côté au titre du montant annuel versé une déduction fiscale. Il s’agit là d’une dissymétrie aberrante qui laisse entendre que le montant versé par le parent non-gardien pour l’entretien de l’enfant serait une « faveur » accordée au parent en charge de l’enfant, et non un devoir légal qui devrait tout simplement relever des obligations élémentaires à l’égard de son enfant.

Par ailleurs, une famille monoparentale qui ne touche pas de Contribution ou bien une contribution inférieure à 184,41 euros par mois a droit à une Allocation de Soutien Familial de 184,41 euros par mois depuis le 1er novembre 2022 ou bien à un complément égal à la différence entre ces 184,41 euros et le montant de la contribution versée. Cependant, ne peuvent prétendre à cette Allocation de Soutien Familial que les parents ayant obtenu un jugement officiel auprès du Juge aux Affaires Familiales – ce qui est loin d’être le cas de tous les parents isolés.

En effet, au-delà de quatre mois de versement, les bénéficiaires doivent engager une action en justice ou à l’amiable pour se voir verser une pension alimentaire. Or, cette condition dissuade souvent les parents éligibles qui ne souhaitent pas reprendre contact ou entrer en litige avec leur ancien conjoint, a fortiori dans les cas de violences conjugales ou intrafamiliales. Il en résulte un taux de non-recours volontaire élevé[19].

Enfin, cette Allocation de Soutien Familial ne fait d’une part pas partie des revenus à déclarer pour le parent bénéficiaire. Ce qui instaure une iniquité entre les parents bénéficiaires de l’ASF et ceux qui sont bénéficiaires d’une CEEE d’un montant équivalent, et qui sont pour leur part obligés de déclarer ce revenu aux impôts. D’autre part, l’ASF fait partie des revenus pris en compte dans la « base ressources » qui sert au calcul des aides sociales, sauf pour certaines aides – APL, prestations familiales ; tandis que la CEEE compte dans la « base ressources » pour l’attribution de toutes les aides sociales – APL, prestations familiales, RSA et prime d’activité. Ce qui, là aussi, instaure une iniquité majeure entre les parents les plus précaires, et produit également un phénomène de « vase communicant » qui fait que, pour 1 euro de pension alimentaire supplémentaire, un parent voit par exemple sa prime d’activité diminuer d’autant, se retrouvant ainsi face à un « plafond de verre » qui l’empêche d’augmenter son niveau de vie…

Il semblerait donc nécessaire de modifier le mode de calcul de la Contribution à l’Entretien et l’Éducation de l’Enfant en tenant compte des besoins effectifs de l’enfant et du revenu des deux parents – et non pas seulement du revenu du parent non-gardien.

Il est pareillement indispensable que cette contribution soit défiscalisée pour le parent gardien ; que l’ASF soit indexée sur l’indice d’inflation, et versée à toutes les familles monoparentales ne touchant aucune contribution ou une contribution insuffisante et irrégulière de la part du parent non-gardien, que celles-ci soient passées ou non devant un Juge aux Affaires Familiales

Il est également demandé que l’ASF et la CEEE soient toutes deux exclues de la « base ressource » pour le calcul des aides sociales ; enfin, de même que l’impôt sur le revenu est prélevé à la source depuis le 1er janvier 2019, il semblerait relever du bon sens que la CEEE soit elle aussi prélevée automatiquement, de façon à lutter plus efficacement contre les impayés sans avoir besoin de recourir à l’ARIPA.

6° Les familles monoparentales sont surreprésentées dans les hébergements d’urgence, et 21% d’entre elles sont touchées par le mal-logement. 39% d’entre elles sont locataires d’un logement du secteur social (parc d’Habitation à Loyer Modéré ou autres) ou soumis à la loi de 1948, contre respectivement 14% des familles traditionnelles. Elles sont beaucoup moins souvent propriétaires de leur logement que les couples avec enfants : 12% sont propriétaires non accédants et 20% sont accédants à la propriété, contre respectivement 21% et 48% des familles traditionnelles. Les familles monoparentales sont également surreprésentées parmi les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Selon une enquête du Défenseur des droits sur l’accès aux droits, une famille monoparentale est en outre deux fois plus exposée à la discrimination dans la recherche d’un logement qu’une famille biparentale[20]. Il semblerait donc souhaitable que le statut de famille monoparentale soit pris en compte dans les critères d’attribution des logements sociaux, et que les parents isolés puissent bénéficier d’une majoration des prêts à taux zéro pour leur permettre d’acquérir plus facilement un logement.

7° En 2015, la DREES dénombrait 35% de familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté, sans compter l’inflation constante du coût de la vie de 2015 à 2022 que souligne l’étude de l’IRES, ni l’inflation post-crise sanitaire de 6% qui se surajoute à la hausse constante du coût de la vie. La DREES estimait alors que la case « loisir » du budget était quasi inexistante, voire nulle, pour les familles monoparentales[21] – sans compter là encore l’explosion du coût des loisirs que souligne l’étude de l’IRES de 2022 sur les budgets. Le prix des hébergements de vacances a subi une augmentation de 33,6%, les produits de culture de 10,5%, et le budget total loisir a augmenté de 26,9% à 30,4% selon les dépenses des foyers[22]. À cela s’ajoute l’augmentation du coût des transports, la hausse du coût d’usage et d’entretien d’une voiture étant estimée à 17,7% en 2022 selon les chiffres de l’IRES. Si l’on ajoute à cela la hausse de 38,5% du prix du carburant, on se doute que nombre de parents isolés dépendent des transports en commun et du réseau SNCF pour leurs déplacements.

Or, de même qu’il existe en France depuis 1921 une « carte famille nombreuse » donnant droit à des réductions aux familles de 3 enfants ou plus, il semblerait équitable qu’il existe un statut spécifique donnant droit à des réductions dans le domaine des transports, des loisirs, des pratiques sportives et de la culture aux familles monoparentales.

8° À l’heure actuelle, un parent isolé n’a pas droit dans le domaine du travail à davantage de « jours de congés pour enfant malade » qu’un parent vivant en couple. Là aussi, il semblerait relever du bon sens qu’un parent isolé bénéficie d’un doublement du nombre de jours de congés pour enfant malade, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

9° Il n’y a à ce jour aucune prise en compte de la spécificité de la situation des parents isolés dans le calcul des droits à la retraite, a fortiori dans le projet de réforme des retraites engagé par le gouvernement d’Elisabeth Borne. Pourtant, on sait (voir les chiffres cités au paragraphe 3°) à quel point la monoparentalité a une incidence sur la carrière d’un parent isolé – temps partiels subi, carrières hachées.

Il n’existe aucune étude spécifique quant au montant moyen des pensions des retraités ayant connu des phases de monoparentalité, mais on se doute que, pour beaucoup d’entre eux, il sera difficile d’atteindre les 43 annuités de cotisation proposées par le gouvernement pour toucher une retraite à taux plein, et que les phases de diminution de leur activité professionnelle auront des conséquences sur le montant de leur pension.

Il semblerait donc juste d’octroyer aux travailleurs et travailleuses ayant vu leur carrière professionnelle affectée par leur situation de monoparentalité des trimestres supplémentaires, ainsi qu’une majoration du montant de leur pension supérieure au bonus de 5% par enfant proposé dans le projet de réforme actuel[23].

10° Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de tarif spécifique garantissant aux parents isolés les moyens d’avoir une couverture mutuelle leur permettant de se soigner correctement en cas de maladie. Cette situation est d’autant plus dommageable que plusieurs études menées à l’échelle internationale montrent que le stress dû aux contraintes et à la fatigue inhérentes à la monoparentalité augmente considérablement le risque de maladies cardio-vasculaires, de pathologies chroniques, de troubles de la santé mentale et parfois même de décès prématurés[24].

Par ailleurs, il n’existe aucun dispositif spécifique pour accompagner les parents isolés se trouvant provisoirement ou durablement malades ou en situation de handicap, et n’étant plus en capacité de s’occuper au quotidien de leur.s enfant.s. De la même façon, les aides accordées aujourd’hui aux parents isolés d’enfants porteurs de longue maladie ou de handicap sont largement insuffisantes, et nulle part il n’est tenu compte de la spécificité de leur situation dans l’accès aux soins ou aux structures d’accueil[25].

Il paraîtrait donc indispensable que les parents isolés puissent bénéficier de tarifs préférentiels s’agissant des couvertures mutuelles ; d’une aide gratuite en cas de maladie, de handicap ou de soins réguliers dus à une Affection Longue Durée ; enfin d’une aide spécifique lorsque leur enfant est lui-même porteur d’une maladie ou d’un handicap.

• Un point aveugle dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes

Les femmes représentent 83% des parents en situation de monoparentalité, et sont en charge de 84% des mineurs vivant dans une famille monoparentale[26]. Ce qui représentait, en 2020, 1,6 million de femmes[27]. Par ailleurs, elles sont les plus touchées par la précarité ; une étude de 2021 montre que le niveau de vie moyen des mères isolées est inférieur de 20% à celui des pères isolés[28]. Ces chiffres n’ont rien d’étonnant, si l’on tient compte d’une part des inégalités persistantes quant à la répartition des tâches au sein du couple à l’arrivée d’un enfant. En ce sens, une séparation ne fait que révéler et exacerber une inégalité déjà présente au sein de la famille entre les femmes et les hommes. En effet, selon l’INSEE, « l’arrivée d’un enfant n’a quasiment aucun impact sur les hommes, hormis les mieux rémunérés d’entre eux qui augmentent leur activité »[29]. Seuls 12% des pères modifient leur temps d’activité au-delà de leur congé paternité, contre une femme sur deux[30].

À l’inverse, les femmes réduisent leur activité ou l’interrompent, parfois définitivement, ce qui aboutit à une diminution moyenne de leur revenu salarial de 20% cinq ans après l’arrivée d’un enfant. Diminution qui, comme le montrent les chiffres évoqués plus haut, ne fait que s’accentuer dès lors qu’une femme se retrouve seule avec son ou ses enfants. D’autre part, une étude menée par le Sénat montre qu’une femme sur trois ou quatre se trouverait au moins une fois dans sa vie en situation d’élever seule son ou ses enfants[31].

Alors qu’il existe en France depuis 1981 un ministère chargé de l’égalité femmes-hommes, et à l’heure où s’est tenue, le 31 janvier 2022, une conférence ministérielle présentant « l’autonomisation économique des femmes » comme « la clé de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes »[32], il serait grand temps que le gouvernement s’empare de la question de la situation des mères isolées s’il veut demeurer crédible dans sa volonté de lutter contre les inégalités femmes-hommes.

• Un enjeu dans la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales

80% des femmes victimes de violences conjugales sont des mères, comme l’a révélé une étude menée par le ministère de l’Intérieur en 2018 sur les morts violentes au sein du couple[33]. Lorsqu’on aborde le sujet des violences conjugales, la question qui revient souvent est la suivante : pourquoi les femmes ne vont-elles pas porter plainte, pourquoi restent-elles avec un conjoint violent, pourquoi ne partent-elles pas au premier signe alarmant… ? La réponse reste complexe, mais sans doute une partie du problème vient du fait que, la plupart du temps, une femme n’a tout simplement pas les moyens socio-économiques de partir du jour au lendemain avec son ou ses enfants sous le bras, de peur de se retrouver à la rue et sans ressources pour élever ses enfants.

À l’heure où s’est tenu, en 2019, un Grenelle des violences conjugales, et où le ministre de la justice actuel, M. Dupond-Moretti, prétend faire de la lutte contre les violences conjugales une priorité dans sa réforme de la justice, il semblerait relever du bon sens de commencer par prendre les mesures nécessaires pour donner aux mères et aux enfants victimes de violences conjugales les moyens de partir, de se défaire de l’emprise du conjoint violent, et d’envisager la vie de famille monoparentale comme un mode de vie décent, et non comme une chute inévitable dans la précarité.

La question féministe est, avant tout, une question sociale. Il ne sert à rien de parler d’émancipation des femmes, de lutter pour les droits des femmes, et de combattre les violences conjugales et intrafamiliales si l’on ne donne pas pour commencer aux femmes les moyens économiques d’assurer leur protection et leur indépendance, et celle de leurs enfants.

• Une question d’égalité des chances pour 4 millions d’enfants

Enfin, derrière toutes les difficultés rencontrées par les parents isolés, ce sont 4 millions d’enfants[34] qui grandissent en n’ayant pas les mêmes chances que les autres. En effet, sur ces 4 millions d’enfants, un peu plus d’un sur trois grandit avec un parent sans emploi, ce qui induit un fort risque de pauvreté[35]. De fait, alors que 20,7% des enfants de France vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce taux atteint 41% dans les familles monoparentales[36]. Par ailleurs, l’étude menée par la DREES en 2015[37] montre à quel point le budget dont disposent les familles monoparentales s’agissant du logement, de l’alimentation, ou encore des transports et des loisirs est inférieur à celui des familles traditionnelles.

Enfin, ce sont 4 millions d’enfants qui vivent avec un parent qui, comme le montrent les chiffres évoqués au paragraphe 10°, présente plus de chances que les autres d’avoir des problèmes de santé, sans parler du risque de « burnout parental », encore largement tabou dans la société.

Il existe très peu d’études concernant les répercussions effectives qu’a à l’heure actuelle sur les enfants le fait d’être élevés dans une famille monoparentale. Cependant, une étude menée en 2019 par l’institut Thomas More montre que, sur le plan scolaire, selon le ministère de l’Éducation nationale, l’écart entre les familles monoparentales et les familles traditionnelles se creuse dès le primaire. En effet, 25% des enfants de familles monoparentales ont redoublé au moins une fois en primaire, contre 14% de ceux des familles traditionnelles. Mais c’est surtout dans le secondaire que les différences s’accentuent : seuls 42% des enfants de familles monoparentales atteignent la seconde sans redoublement, contre 62% dans les familles traditionnelles[38].

Sans parler de la grande proportion d’enfants de familles monoparentales ayant subi des traumatismes liés à des violences conjugales et intrafamiliales[39], qui grandissent parfois avec des séquelles psycho-traumatiques extrêmement lourdes pour lesquelles le parent gardien n’a pas toujours les moyens d’assumer financièrement une prise en charge pourtant nécessaire.

Ce qui ne signifie pas qu’être élevé dans une famille monoparentale soit un mal en soi pour un enfant ; simplement il demeure choquant qu’en France – septième puissance économique mondiale – au XXIe siècle, les difficultés rencontrées par les parents isolés soient à ce point ignorées et invisibilisées, et qu’elles se répercutent sur un aussi grand nombre d’enfants, ce dans l’indifférence généralisée des pouvoirs publics et des institutions. Car, qu’est-ce qu’une nation qui ne prend pas soin de 4 millions de ses enfants ? C’est une nation qui compromet gravement son avenir.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

Au titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré après le chapitre II un nouveau chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre II bis Parents isolés

Est considérée comme parent isolé toute personne ayant la charge principale ou exclusive d’un ou plusieurs enfants. »

Afin d’aider les parents isolés, il leur est accordé des droits spécifiques et notamment :

1° 6 semaines de congé maternité ou paternité supplémentaires

2° Le versement d’une Allocation familiale dès l’arrivée du premier enfant

3° La prolongation du Complément libre choix du Mode de Garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant

4° La prise en compte du statut de parent isolé par les municipalités dans l’attribution des places en crèche et dans le calcul du Quotient familial pour la facturation des prestations à l’enfance

5° Une Contribution à l’Entretien et l’Éducation de l’Enfant calculée en fonction des besoins de l’enfant et du revenu des deux parents, défiscalisée, et prélevée automatiquement ; à défaut, une Allocation de Soutien Familial sans conditions de jugement et indexée sur l’indice d’inflation. Que ces deux revenus soient exclus de la « base ressource » pour les parents éligibles aux aides sociales

6° La prise en compte du statut de parent isolé dans l’attribution des logements sociaux et une majoration des prêts à taux zéro

7° Une carte de réduction dans le domaine des transports, des loisirs, des pratiques sportives et de la culture

8° Le doublement du nombre de jours de congés rémunérés pour enfant malade

9° Des trimestres supplémentaires et une majoration du montant de la pension de retraite

10° Des tarifs préférentiels permettant l’accès aux couvertures mutuelles de santé, une aide gratuite en cas de maladie, handicap ou soins réguliers dus à une Affection Longue Durée, enfin une aide spécifique pour les parents isolés d’enfants malades ou porteurs de handicap.

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

[1] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422681

[2] En 2015, un rapport de la DREES chiffrait à 5% de plus qu’en 2010 le nombre de familles monoparentales, soit 20% des familles. Cf. Rapport de la DREES publié par le Ministère de la Santé et des Solidarités, n°62, 2016. En 2021, ce chiffre atteint 25%.

[3] Selon la législation française, le beau-parent n’a en principe aucun droit ni aucun devoir envers l’enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit.

(https://www.senat.fr/lc/lc196/lc1960.html#:~:text=En%20France%2C%20le%20beau%2Dparent,personne%20avec%20laquelle%20il%20vit). Il paraîtrait donc légitime que les aides accordées aux parents isolés soient totalement indépendantes de leur nouveau statut marital, et ne cessent pas du jour au lendemain s’ils se remettent en couple, comme c’est hélas le cas aujourd’hui.

[4] S’agissant des parents dont les enfants sont en garde alternée – ce qui représente, en 2021, 12% des enfants de parents séparés (https://www.justice-familiale.fr/residence-alternee/chiffres/) – il paraîtrait logique qu’ils puissent chacun bénéficier des droits susmentionnés à proportion du temps passé seul avec l’enfant (comme c’est déjà le cas à l’heure actuelle pour la déclaration d’impôts, les parents ayant un enfant en résidence alternée bénéficiant chacun d’un quart de part supplémentaire par enfant au lieu d’une demi-part).

[5] C’est désormais le cas en Espagne, où la justice vient d’accorder aux mères célibataires le droit de cumuler un congé maternité et un congé paternité. Cf. https://www.neonmag.fr/en-espagne-une-mere-celibataire-va-pouvoir-cumuler-un-conge-maternite-et-paternite-une-premiere-560206.html

[6] Rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, Panorama des Familles d’aujourd’hui, 28 septembre 2021, p.80

[7] Rapport de la DREES publié par le Ministère de la Santé et des Solidarités, n°62, 2016

[8] Étude publiée par l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale en 2014-2015 (https://onpes.gouv.fr/IMG/pdf/WEB_Rapport_2014_2015.pdf)

[9] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422681

[10] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422681

[11] Cette mesure faisait partie des mesures figurant dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2023, mais force est de constater qu’elle tarde à entrer en vigueur et qu’aucun décret d’application n’a été validé à ce jour. Cf. https://www.parent-solo.fr/article-1764-allongement-de-aide-la-garde-enfant-12-ans-est-pas-pour-demain.html

[12] Il existe de fait en France une grande disparité territoriale quant au mode de calcul des points pour l’attribution des places en crèche. Certaines municipalités tiennent compte du fait que le parent vit seul avec l’enfant, mais ce critère n’induit pas pour autant l’attribution de points supplémentaires, et peut même s’avérer pénalisant ! C’est le cas notamment à Marseille, où le fait d’être parent isolé rapporte moitié moins de points que le fait d’être en couple. Cf. https://www.marseille.fr/sites/default/files/contenu/education/PDF/creches-tableau_nouveaux_criteres.pdf

[13] Là aussi, il y a une grande disparité territoriale entre les communes ; seules certaines communes – hélas encore très minoritaires – prennent comme revenu de référence pour les prestations à l’enfance non pas le Quotient Familial correspondant à l’année n-2, mais les trois ou six derniers mois (comme le fait déjà la CAF s’agissant du RSA, des APL ou de la Prime d’Activité qui sont calculés sur la base du revenu des trois derniers mois).

[14] Dans la commune de Montreuil, une mesure salutaire a été récemment mise en place grâce au combat de longue haleine de la Collective des mères isolées qui réclamait depuis 3 ans un tarif spécifique pour les parents isolés. A été voté à l’unanimité lors du Conseil municipal du 8 février 2023 un abattement de 25 à 40% (en fonction du revenu annuel) sur le tarif des services APE (cantine, centre de loisirs, études, séjours scolaires et périscolaires) pour les parents se déclarant isolés sur la base de la case T de leur déclaration de revenus. La Collective des mères isolées salue cette décision enfin actée par la ville de Montreuil, tout en émettant des réserves quant au principe de l’abattement et du plafonnement, et estime qu’il serait encore plus équitable d’accorder systématiquement une demi-part en plus dans le calcul du Quotient familial des parents isolés – comme le fait, par exemple, la ville de Suresnes.

[15] Dossier de presse « Service des pensions alimentaires » du gouvernement de janvier 2021

[16] Rapport de la DREES publié par le Ministère de la Santé et des Solidarités, n°62, 2016

[17] https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/pension-alimentaire

[18] Chiffres de l’ARIPA : https://sante.gouv.fr/archives/archives-affaires-sociales/familles-enfance/droits-et-aides/article/l-agence-de-recouvrement-des-impayes-de-pensions-alimentaires-aripa

[19] Selon des travaux menés par la Cnaf et cités par la mission des inspections dans leur revue de dépenses, près d’un parent isolé sur deux serait éligible à l’ASF mais ne la réclamerait pas. Cette situation peut aussi s’expliquer par le caractère complexe d’une prestation qui répond à plusieurs logiques. L’ASF vise tantôt à se substituer à la pension alimentaire, tantôt à la compléter ou bien à aider à l’éducation d’enfants dont un des parents est absent. Mis en place depuis 2014 par les CAF, les rendez-vous des droits permettent de lutter contre le non-recours en éclairant les allocataires au cours d’un entretien individuel. Or les travaux de la Drees montrent qu’à la suite de leur rendez-vous, un quart seulement des personnes déposent une demande d’ASF lorsqu’elles suivent le parcours spécifique ciblant les allocataires ayant connu récemment un évènement fragilisant leur situation financière (naissance, séparation, décès…). Cf. https://www.senat.fr/rap/l21-507/l21-5074.html

[20] Rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, Panorama des familles d’aujourd’hui, 28 septembre 2021, p.71 (https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/rapport_-_le_panorama_des_familles_2021.pdf)

[21] https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/dossiers-solidarite-et-sante-1998-2016/les-familles-monoparentales-depuis-1990

[22] Étude de l’UNAF rapportée par l’IRES, publication 24 de novembre 2022

[23] Dans la mesure où, dans le projet de réforme actuel, les personnes n’ayant pas atteint leurs 43 années de cotisation subiront une décote d’au moins 5% au moment de leur départ à la retraite, cette décote reviendra dans le cas des parents isolés à annuler le bonus de 5% par enfant dont ils sont censés bénéficier.

[24] Cf. Étude publiée en 2015 par le Journal of Epidemiology & Community Health, https://jech.bmj.com/content/69/9/865

[25] Lire à ce sujet l’excellente Tribune publiée par le journal Libération le 20 mars 2023, signée par de nombreux élu.e.s, qui pointe du doigt l’insuffisante prise en compte par les pouvoirs publics de la situation dramatique des familles monoparentales en charge d’enfants porteurs de handicap – dans 9 cas sur 10, des mères. Cf. https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/enfant-en-situation-de-handicap-les-peres-doivent-prendre-leurs-responsabilites-les-pouvoirs-publics-aussi-20230308_P6QEKW43SNF7BG6KXEYPFYR5QU/

[26] Rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, Panorama des Familles d’aujourd’hui, 28 septembre 2021, p.64

[27] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422681

[28] Rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, Panorama des Familles d’aujourd’hui, 28 septembre 2021, p.80

[29] https://www.insee.fr/fr/statistiques/4226475

[30] https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281361

[31] https://www.senat.fr/rap/r05-388/r05-38816.html

[32] https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lautonomisation-economique-des-femmes-cle-de-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-conference-des-ministres-de-legalite-conference-ministerielle-le-31-janvier-2

[33] https://www.vie-publique.fr/rapport/269827-etude-nationale-sur-les-morts-violentes-au-sein-du-couple-2018

[34] https://www.insee.fr/fr/statistiques/4285341

[35] D’après une étude de l’INSEE, 77% des enfants de parents sans emploi sont pauvres, contre 23% quand le parent est en emploi. Cf. INSEE, Portrait social, Edition 2020.

[36] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422681

[37] https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/dossiers-solidarite-et-sante-1998-2016/les-familles-monoparentales-depuis-1990

[38] https://institut-thomas-more.org/2019/09/19/familles-monoparentales-et-pma-%E2%80%A2-quand-la-loi-fabrique-de-la-fragilite-sociale/

[39] Voir à ce sujet notre proposition de réforme de la Justice aux Affaires Familiales publiée sur Médiapart : https://blogs.mediapart.fr/collective-des-meres-isolees/blog/210624/pour-un-grenelle-et-une-reforme-de-la-justice-familiale-francaise